Alle Welt redet gerade davon, wie unsere russischen Gasimporte einen Krieg finanzieren, den wir nicht wollen. Die Grüne Blase schwärmt von Wind und Sonne als neue Gegenwehr gegen einen Autokraten. In Konservativeren Kreisen wird auf einen – nein zwei – nein besser drei neue LNG-Terminals angestoßen. Auch Atom und Kohle werden in der Debatte hart umkämpft. Hier ein Überblick über einige wichtige Zahlen und Probleme, die auf uns zukommen – und meine Meinung, wie man sie lösen sollte.

55 % der deutschen Gasimporte kommen aus Russland, bei Öl sind es 50 %, bei Steinkohle 70. Kohle und Öl lassen sich ausreichend auf dem Weltmarkt besorgen, sie sind nicht das wesentliche Problem. Erdgas wäre hingegen sehr knapp, wenn Deutschland sich entschiede, auf russisches Gas zu verzichten oder Russland den Gas-Hahn zudreht.

Aber wofür brauchen wir Erdgas überhaupt? 50 % des Erdgases nutzen wir für die Beheizung unserer Gebäude. 35 % braucht die Wirtschaft für Wärme und Stromerzeugung, Hochtemperaturprozesse wie die Stahlproduktion und als Ausgangsmaterial für Kunststoffprodukte und lediglich 15 % werden für die Stromproduktion gebraucht.

Erdgasabsatz nach Kundengruppen in Deutschland pro Jahr. Quelle: BDEW; Prognosewerte für 2021

Wie viel Gas haben wir?

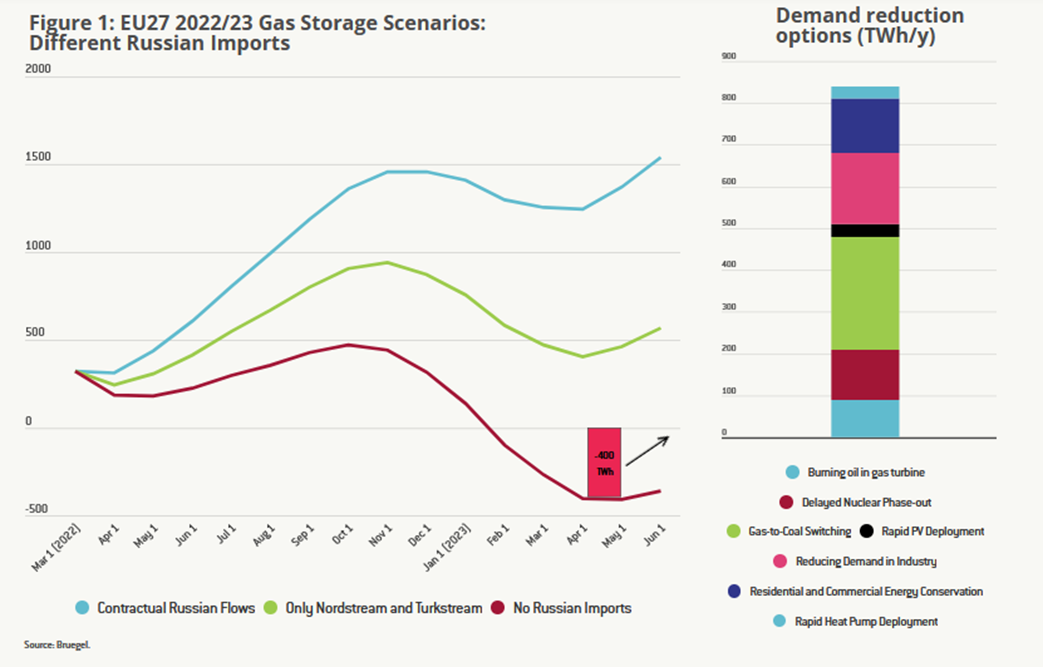

Deutschland würde mit den Reserven in den aktuellen Gasspeichern bis zum nächsten Winter kommen. Dann bräuchte es spätestens neue Lösungen. Der belgische Think-Tank Bruegel hat eine Studie vorgelegt, wie ein Winter ohne russisches Gas funktionieren könnte. Am einfachsten wäre das Gas einfach aus anderen Quellen zu besorgen. Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Flaschenhälse.

Zum einen fehlen LNG-Terminals und Möglichkeiten, Gas innerhalb (West-)Europas über Pipelines zu verteilen. Zum anderen ist die Verfügbarkeit von nicht-russischem Gas auf der Welt insgesamt limitiert.

Der Bau von neuen LNG-Terminals dauert mindestens bis zum Winter 2024/25, hilft also nur mittelfristig. Die aktuell bestehenden Terminals in der EU könnten aber weiter ausgelastet werden und damit insgesamt 60% der aktuellen Gas-Nachfrage Europas decken. Zusätzlich geht Bruegel davon aus, dass insbesondere die USA ihre Gasextraktion weiter erhöhen kann. Das Gasangebot kann also weiter steigen, wird aber wahrscheinlich nicht ausreichen, um ganz Europa und Asien in den nächsten zwei Wintern zu versorgen, wobei 70% des verfügbaren LNG bereits in Langzeit-Verträgen gebunden ist.

Wie könnte man das fehlende Gas ersetzen?

Bruegel schätzt, dass dann etwa 400 TWh Gas fehlen, ca. 10-15% der Energie. Diese müssten kurzfristig eingespart bzw. ersetzt werden.

2022 sollen die letzten Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Man könnte sie länger laufen lassen, allerdings ohne notwendige erneute Sicherheitsprüfung und zu hohen Kosten. Dadurch könnten aber nur ca. 3% der Gasnachfrage eingespart werden.

Und die Kohle? Um die Kohlekraftwerke geht gerade viel durcheinander: Wenn davon gesprochen wird, Kohlekraftwerke weiter laufen zu lassen, dann geht es nicht um den Kohleausstieg 2030, sondern um Kraftwerke, die jetzt vom Netz gehen sollen, wie die Kraftwerke in Bremen. Habeck schließt diese Option bisher nicht aus. Bis 2024 sollten bereits 8 GW von 37 GW an Kraftwerksleistung insgesamt vom Netz gehen.

Durch hohe Energiepreise und Notfallpläne könnte auch bei erneuerbaren Energien in den nächsten zwei Jahren auf jeden Fall noch ein höherer Ausbau stattfinden. Das Potential ist hier sicher noch nicht ausgeschöpft. Gerade im gasabhängigen Wärmesektor sind aber auch keine riesigen Sprünge zu erwarten. Der Austausch von Heizungsanlagen und Fernwärmeleitungen braucht Zeit und Fachkräfte, die es nicht unbegrenzt gibt.

Energieeffizienz-Maßnahmen sind wohl die am schnellsten umzusetzenden Maßnahmen. Die Optimierung von Heizungsanlagen beispielsweise, der Austausch von schlechten Fenstern und vor allem eine Verhaltensänderung der Hausbewohner*innen: Die Absenkung der Raumtemperatur, weniger Kipp-Lüften und keinen Trockner mehr benutzen – solche „seichten“ Maßnahmen könnten einen Beitrag im Puzzle leisten. Die Raumtemperatur im Haus um 1 Grad abzusenken, spart 6 % der Heizenergie.

Was sollten wir jetzt tun? Erste eindeutige Lösungen aus meiner Sicht:

- Hohe Preise für fossile Energie sind nicht ausschließlich schlecht. Für den Klimaschutz sind sie erst einmal sehr gut. Sie reizen jetzt Investitionen in Energieeffizienz und alternative Versorgungswege an. Soziale Ausgleichsmechanismen sollten daher gezielt für sozial Schwache ausgearbeitet werden, nicht per Gießkanne verteilt.

- Bereits eingeführte Klimaschutzmaßnahmen sollten auf keinen Fall infrage gestellt werden, im Gegenteil: es sollten weitere Finanzmittel für Energieeffizienz-Maßnahmen und Erneuerbare frei gemacht werden.

- Wenn Kohle und Öl aus anderen Quellen bezogen werden können oder durch Effizienzmaßnahmen z.B. im Verkehr der Verbrauch verringert werden kann, sollte dies auch passieren. Die russischen Erträge durch Ölexporte sind ungefähr fünfmal so hoch wie die durch Gasexporte.

- Ein LNG-Terminal kostet laut Deutscher Umwelthilfe ca. 800 Mio Euro (zum Vergleich: LEAG und RWE bekommen für den Braunkohleausstieg Entschädigungszahlungen von 4,35 Milliarden). Ich weiß nicht, ob wir auf einen LNG-Terminal mittelfristig verzichten könnten ohne russisches Erdgas. Expert*innen halten es für eher unmöglich. Der Terminal sollte aber auf jeden Fall nicht als Investition gelten, die so teuer ist, dass sie auf jeden Fall 30 Jahre genutzt werden muss, sondern als Back-up für die Versorgungssicherheit. LNG ist klimapolitisch immer noch besser als Kohle, die aktuelle Back-up-Option.

Und die komplizierteren Fragen:

Am Ende geht es um eine Entscheidung zwischen Klimaschutz, Versorgungssicherheit und Unabhängigkeit von russischem Gas.

Müsste ich in diesem Dreiecksverhältnis abwägen, würde ich sagen, wir müssen zunächst unsere Standards für Versorgungssicherheit überdenken. Ob und wie Deutschland tatsächlich ohne russisches Gas über die nächsten Winter kommen würde, weiß leider niemand so genau. Habeck prognostiziert im Brennpunkt der ARD schwerste wirtschaftliche Einbußen. 35 % unserer Gasimporte fließen in die Wirtschaft, diese könnte man zur Not auch runterfahren. Das sehen die bisherigen Notfallpläne der Regierung auch vor und schützen damit private Haushalte besonders vor Engpässen. Die Notfallpläne gehen allerdings von Engpässen von einigen Wochen aus und nicht ganzen Jahren. Wirtschaftliche Schäden könnte man verringern, indem man die Last zwischen Unternehmen und Haushalten aufteilt.

Bevor wir aber Kohlekraftwerke weiter laufen lassen, sollten wir also über die Zumutbarkeit von niedrigeren Heiztemperaturen in Gebäuden und von Stromausfällen sprechen. Gasknappheit und kürzere Stromausfälle, soweit sie nicht die kritische Infrastruktur betreffen, sind unangenehm, aber nicht so schlimm wie durch den Klimawandel verursachte Naturkatastrophen. Die Klimaziele für die nächsten Jahre werden bereits inkl. der stillgelegten Kohlekraftwerke nicht eingehalten. Steht die Klimakrise jetzt wieder hinter anderen Krisen zurück, wird sie niemals ernst genommen. Die Gaskrise ist aber nicht nur eine Gefahr für die Klimakrise, sondern auch eine große Chance, einen radikalen Umbruch in unserer Energieversorgung zu erzielen, Verhaltensänderungen anzuschieben, gemeinsam beide Krisen zu lösen, statt sie gegeneinander auszuspielen.

Dazu brauchen wir eine richtige Kommunikation, die Menschen mit in die Verantwortung nimmt, die Krise mit zu lösen statt sie weiterhin in Watte zu packen. Ähnlich wie wir im ersten Corona-Lockdown mitgemacht haben, könnte es doch auch wieder funktionieren. Ein gutes Beispiel dafür ist Michel Fridman, der vor ein paar Tagen in einem Interview der Welt sagte:

„Wenn die Ukrainer sagen, wir sterben für den Frieden und ihr könntet euch zwei Pullover anziehen und noch einen Anorak und seid immer noch besser dran als wir […] dann wäre unser Engagement glaubhafter. Also man muss schon Opfer bringen.“

Natürlich kann es sein, dass diese Suffizienzpolitik nicht ausreicht und wir am Ende trotz allem die Kohlekraftwerke länger laufen lassen müssen. Das kann man in solchen Krisen nie komplett ausschließen. Dann brauchen wir aber im gleichen Atemzug auch genauso effektive alternative Klimaschutzmaßnahmen.

Quellen:

Bundesnetzagentur: Kraftwerksliste Stand 15.11.2021. Weblink: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Erzeugungskapazitaeten/Kraftwerksliste/start.html

DUH (2021): Die verschwiegenen Kosten der deutschen LNG-Terminals.

McWilliams, B., Sgaravatti, G., Tagliapietra, S. and G. Zachmann (2022): ‘Preparing for the first winter without Russian gas’, Bruegel Blog, 28 February.

Offener Brief: Handlungsoptionen angesichts des Angriffs Russlands auf die Ukraine erschienen in Tagesspiegel Background am 3.3.2022.

UBA (2021): Emissionsfaktoren der Stromerzeugung – Betrachtung der Vorkettenemissionen von Erdgas und Steinkohle. Abschlussbericht.

Vorlesung Prof. Dr. Lion Hirth: European Energy Crisi: https://www.youtube.com/watch?v=ODtlnDWYXao

Welt Nachrichtensender: Interview mit Michel Friedman: https://www.youtube.com/watch?v=ms2pmTtA6LY